■徳島の建築家が考える木造建築

[店舗編 #004]

[結婚式場]

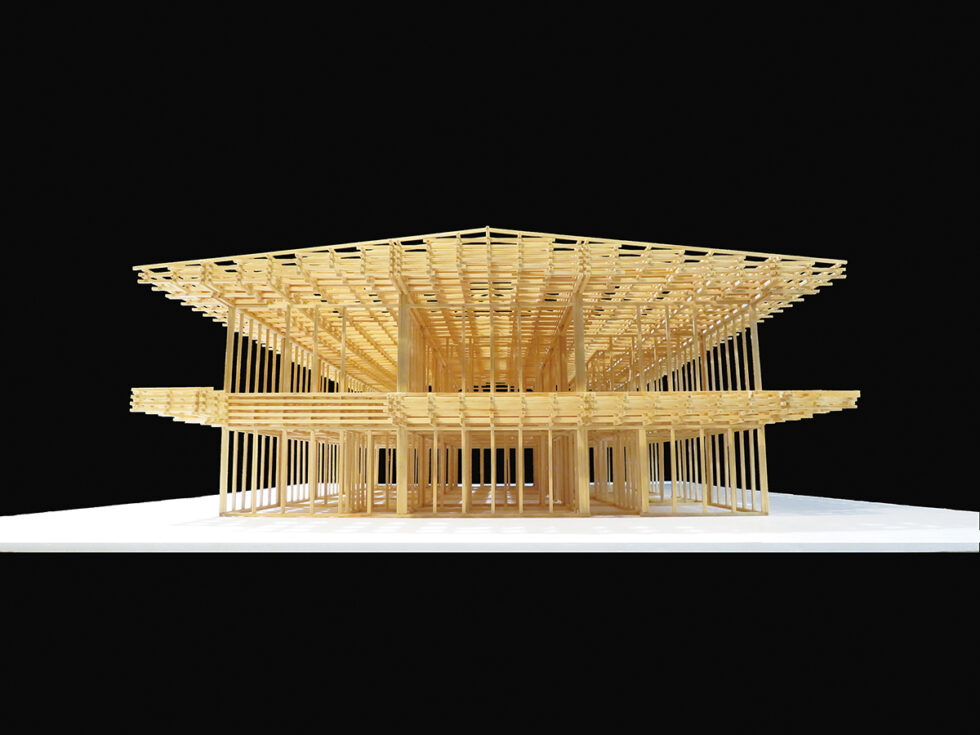

店名/樫野倶楽部 別邸『風雅庭』(ふうがてい)

所在地/徳島県板野郡松茂町広島字北川向四ノ越29-1

設計・監理/株式会社 鳥羽知夫建築設計事務所

施工/株式会社 島出建築事務所

写真/米津 光

南の庭から

南の庭から

内部より南の庭を望む

内部より南の庭を望む

夜景

夜景

内装制限により木部露出は1/10以下とする必要がある。新たな仕上げに「隙間」を設け、できる限り既存の部材を見せるようにした

内装制限により木部露出は1/10以下とする必要がある。新たな仕上げに「隙間」を設け、できる限り既存の部材を見せるようにした

新旧部材の取り合いを素直に見せた仕上

新旧部材の取り合いを素直に見せた仕上

■ 「樫野倶楽部」支配人より

木は自然のおくりもの

あたたかな雰囲気は格別

新郎新婦の新しい感性と古民家の風情が合わさって、昔と今がつながる--。木の建物だからできることだと思います。ご宴席のテーブル設置ではデメリットと思われがちな古民家の柱も、逆にそれがいい。歴史を経た木の柱はいい表情なんです。日本人のDNAには日本家屋の良さがインプットされているのかもしれませんね。

(支配人:岡田 由美 さん)

■「樫野倶楽部 風雅庭」について

~建築家・鳥羽知夫より~

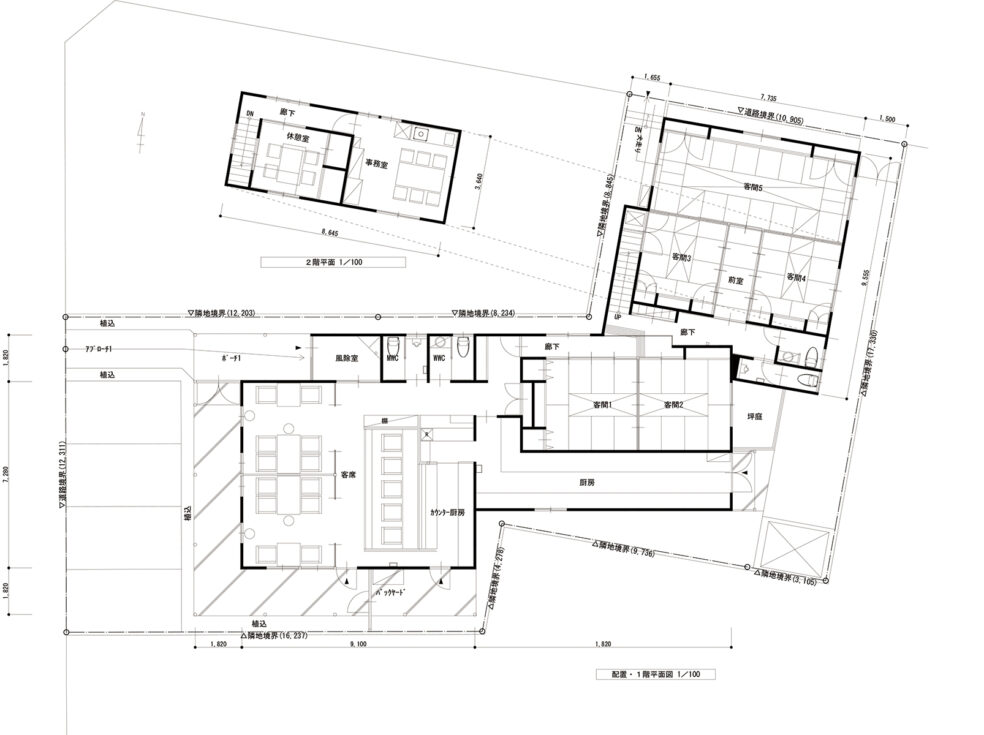

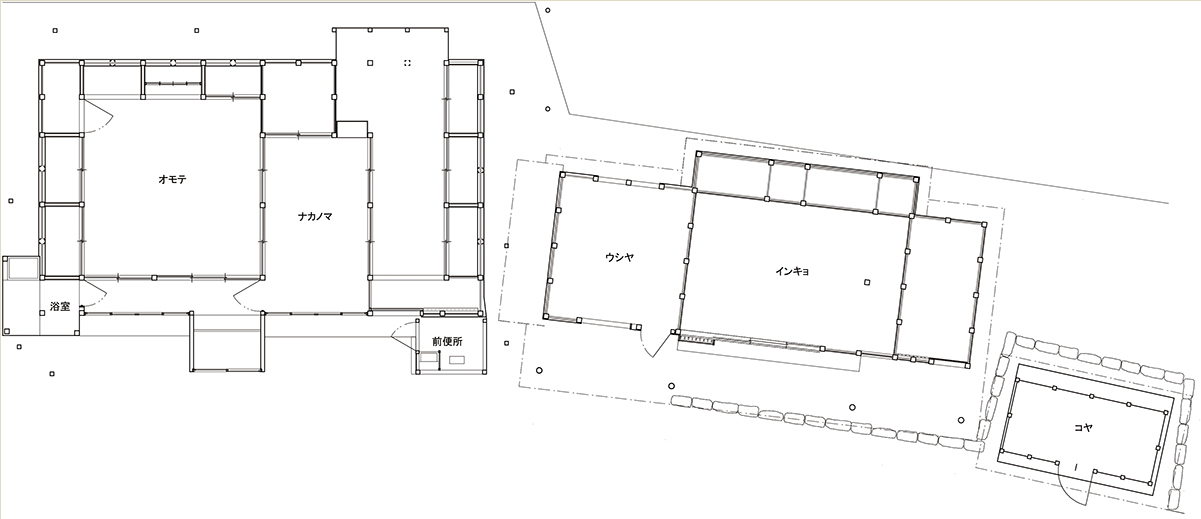

「樫野倶楽部」プロジェクトの舞台となった、旧施設「阿波の里」は、1993年、徳島を代表する和菓子メーカー社長の「土着の味覚文化を提供する憩いの場をつくりたい」という想いのもと、近代的な生産システムを備えた工場と「里山の風景」を融合させた複合施設として誕生したと聞いています。

この折りに、滋賀の古民家3棟が解体移築され、レストラン、茶屋、休憩所とそれぞれ新しい機能を与えられました。残念ながらオープン時の賑わいは、時の流れとともに陰りをみせ、2002年に閉館しました。

同じ年、ブライダル事業を総合的に手がける老舗貸衣装会社から、この施設を「結婚式場」として改装したいとの依頼を受けました。

しかし、「阿波の里」が機能を停止してからかなりの時間が経過しており、移築された古民家3棟は傷みが酷く、風情や趣きを感じられるような状態ではなかったことを記憶しています。

改装作業以上に困難だったのは「法的整理」、つまり新たな用途に合わせ、建築許可を取り直すことでした。

付帯設備の老朽化、広大な敷地全体で複合的に絡まる法基準・・・。当時、共に知恵を出し合い、協力していただいた行政の方々にはたいへん感謝しています。

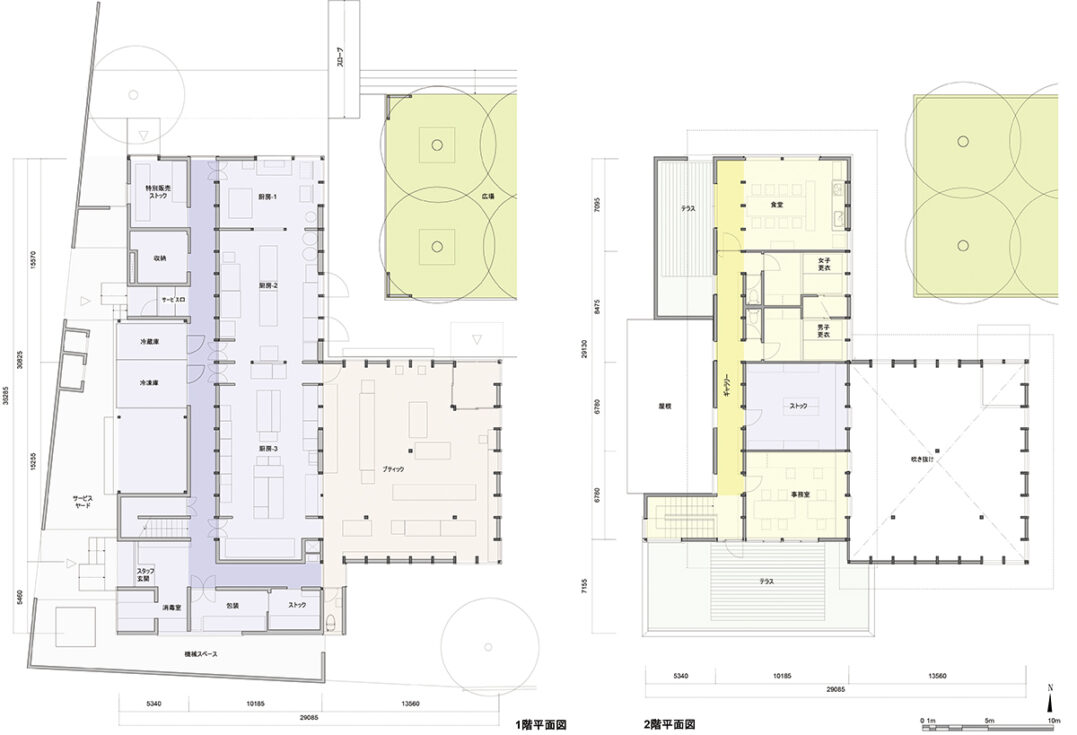

「樫野倶楽部 本館」は、様々な困難や課題を乗り越え、2004年にオープン。県下指折りの人気ブライダルバンケットとして、活躍をはじめます。

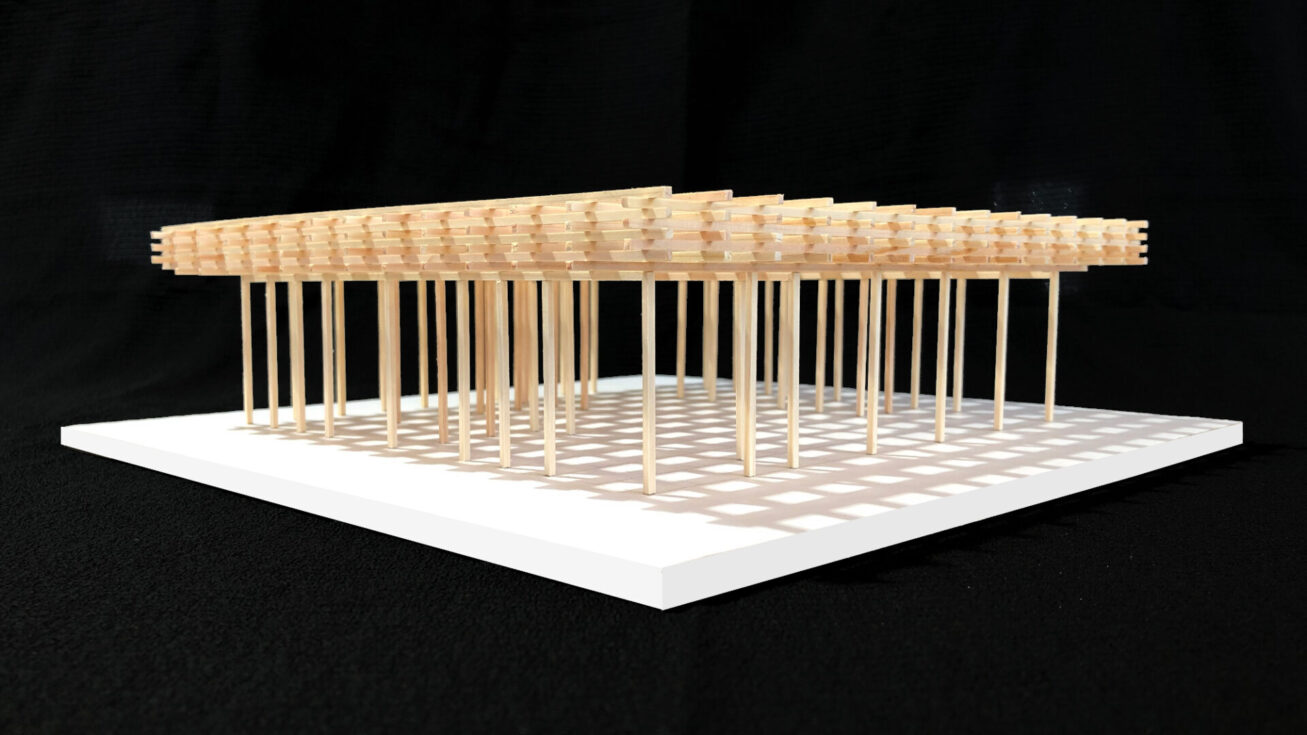

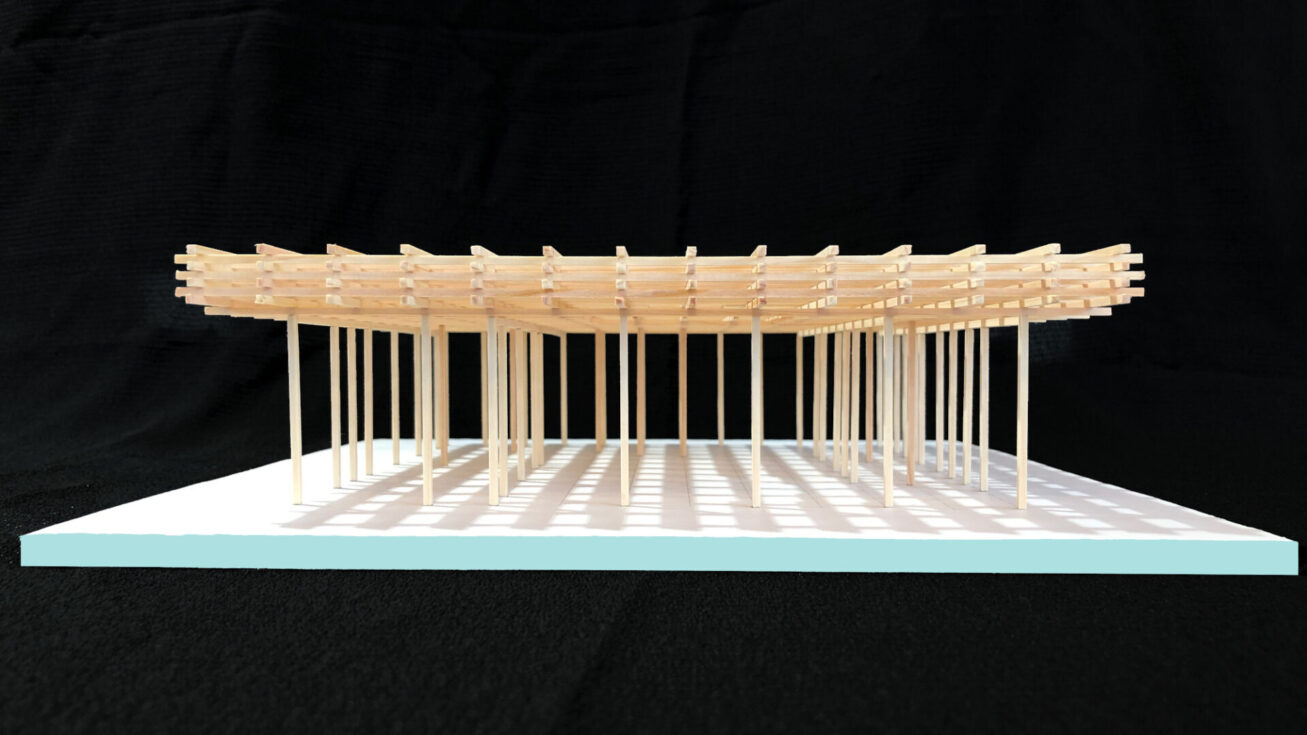

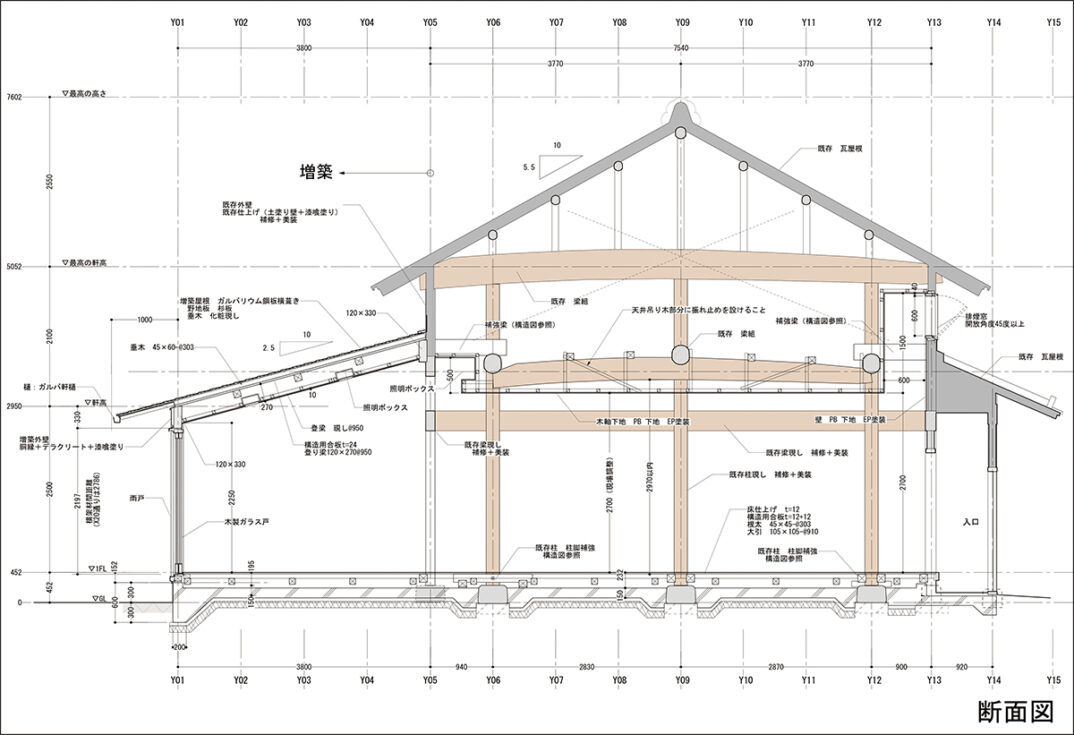

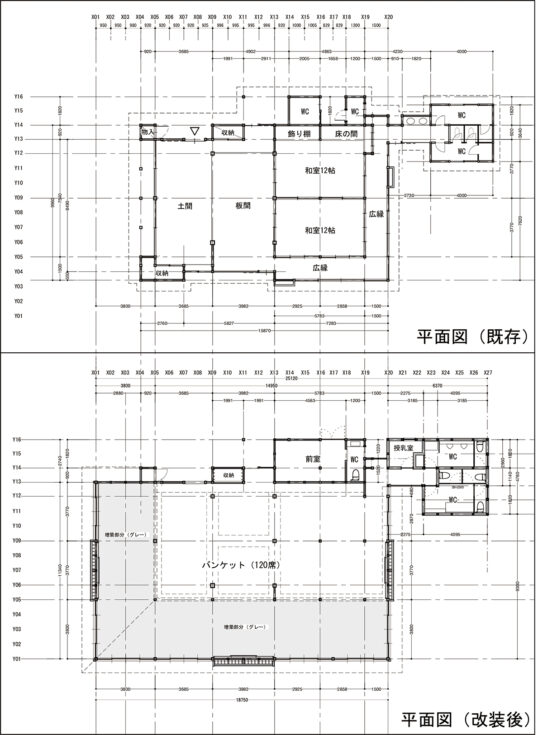

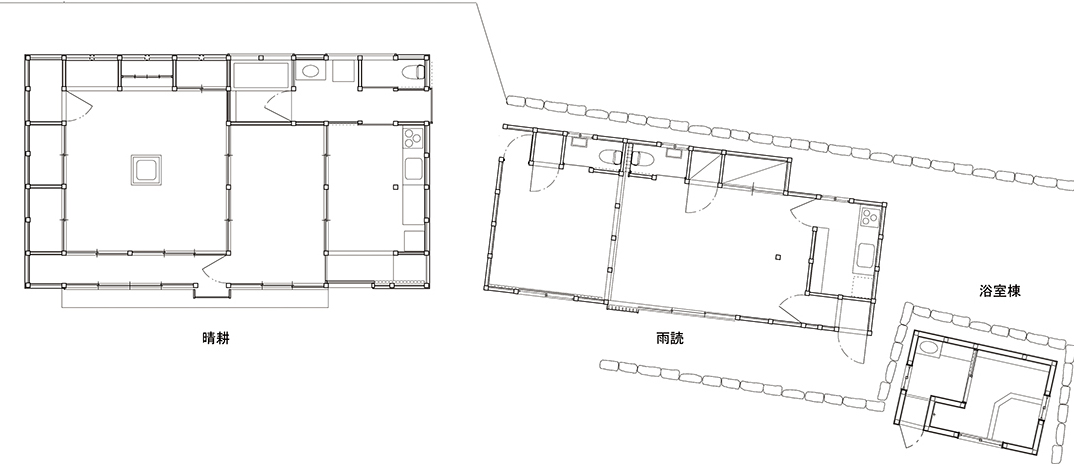

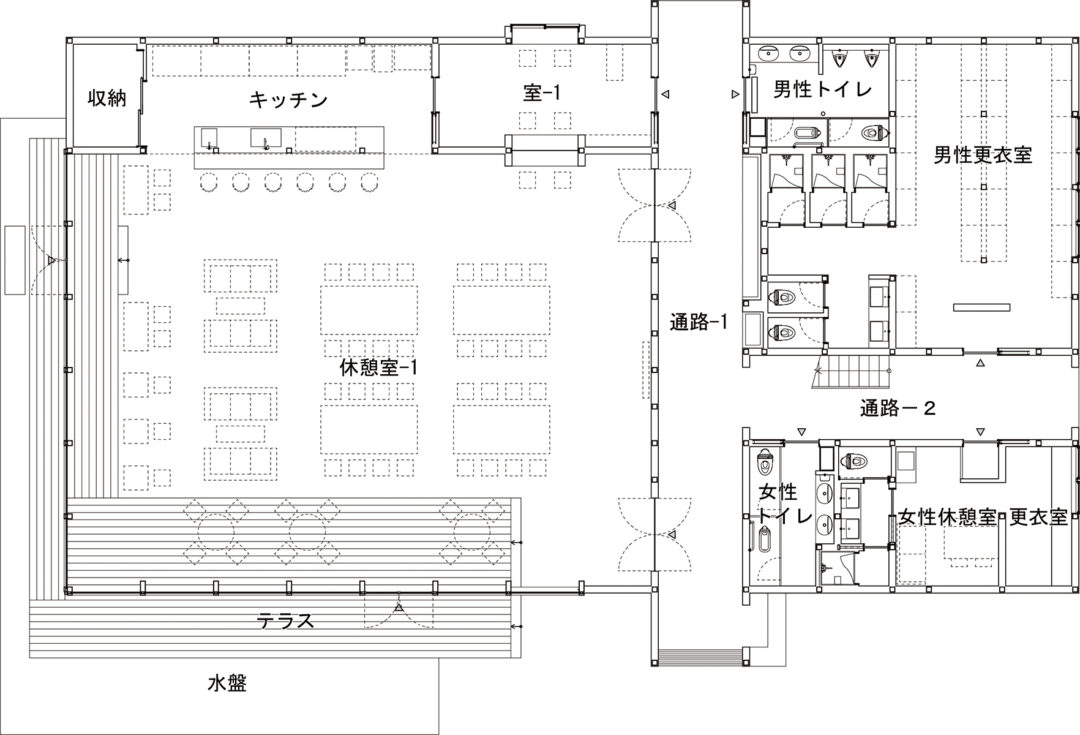

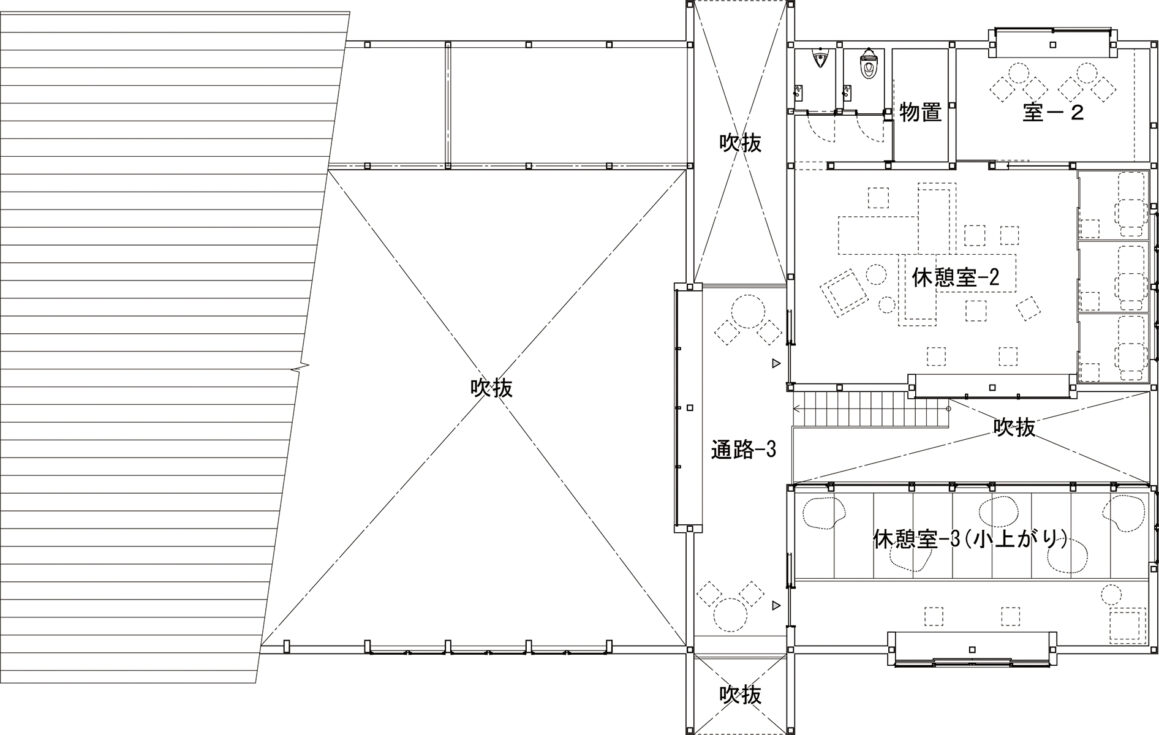

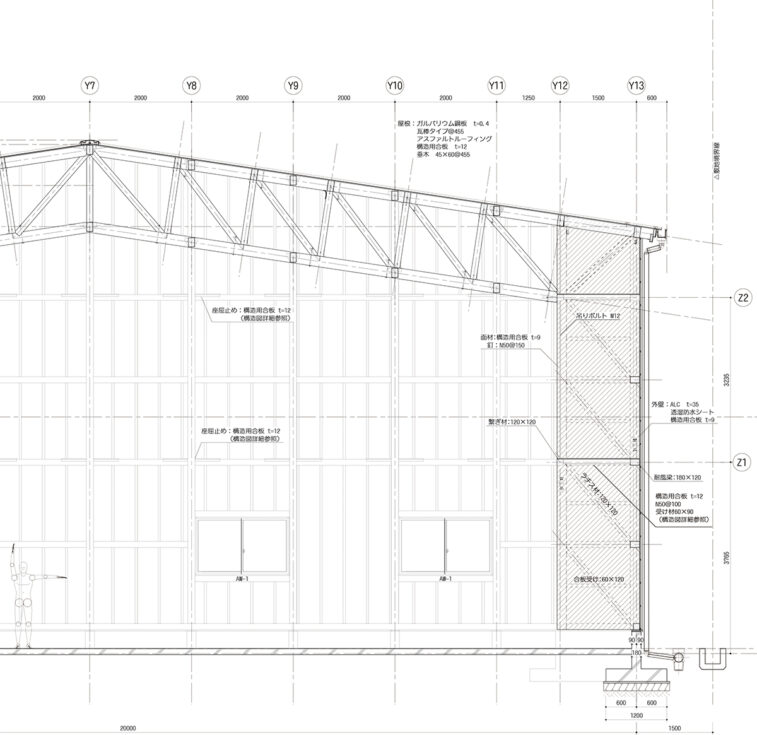

「別邸 風雅庭」は、2期工事として2012年に竣工しました。江戸後期に創建された滋賀の武家屋敷(武田家)、「阿波の里」時代には茶屋として使われていた建物の増改築でした。

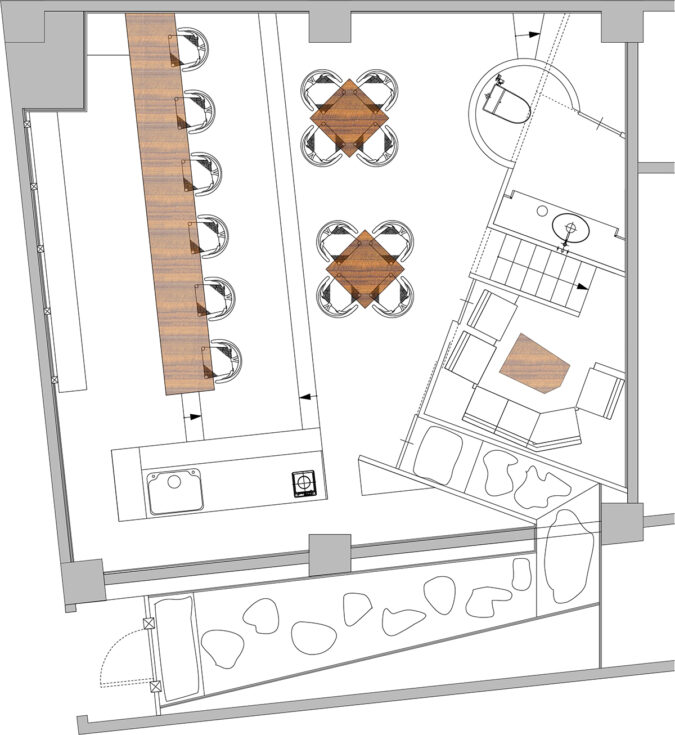

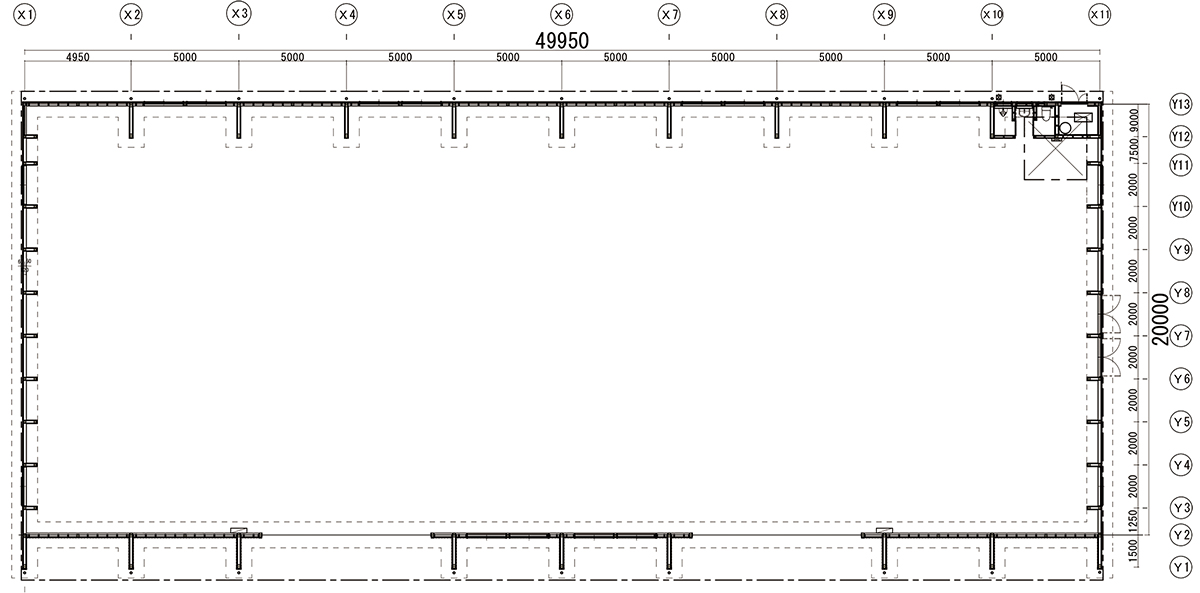

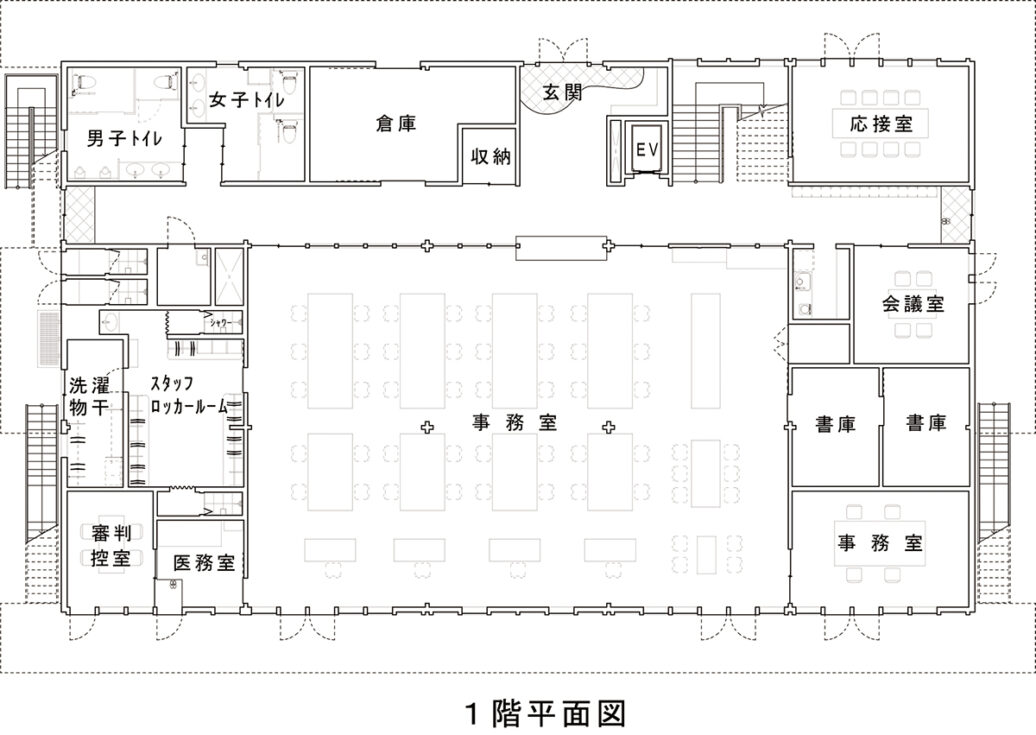

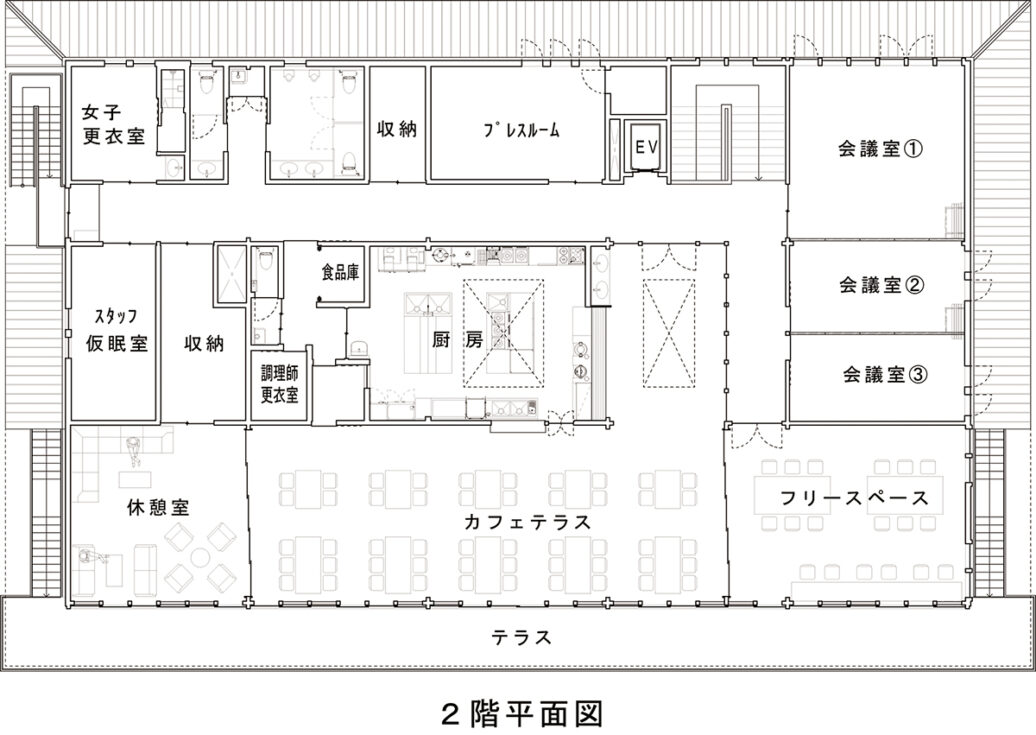

建物全体の耐震強度を増すことと合わせ、二方に下屋を増築することで「披露宴会場として最大120名収容」という条件をクリアしました。

解体途中は貧相な姿となり、若干、不安な気持ちにもなりましたが、現代の職人の手により新たな部材と融合し、新しい役目を与えられ「蘇生」してくれたように感じます。

工事中、永い時を経た木も、加工のためカンナを入れると、真新しい木肌を見せてくれたことに感動しました。

木は柔軟で強く、そして生き物であるということを強く感じさせてくれた改装でした。

そして2014年には、敷地内第3のパンケット「観月邸 梨宮」も完成。

3期にわたるリノベーションによって、複合施設としての「樫野倶楽部」が完成しました。

滋賀で暮らしていた当時の住人から見ると、今の使われ方は、どのように映っているでしょうか・・・。

もちろんその時代の面影はなく、変わり果てた姿に複雑な思いを抱くかも知れませんが、少なくとも、幸せの門出の場として使われていることは喜んでくれるのかな・・・と楽観的に想像したりもします。

「阿波の里」から「樫野倶楽部」へと、時の流れとともに名称も用途も変わりましたが、先人が残してくれた価値ある木造建築が、これからも多くの人と出会い、新たな歴史を刻んでいってくれることを切に願っています。

■建築データ

・敷地面積/11802.67平米(約3570坪)

・延床面積/268.58平米(約81.2坪)

・規模/—

・最高の高さ/7.6m

・軒高/5.5m

・地域地区/市街化調整区域(用途指定なし)

・主体構造/木造

・基礎/既存基礎改修

・屋根/ガルバリウム鋼板横葺+既存瓦

・外壁/漆喰塗+既存仕上補修(土塗り壁+漆喰塗)

・建具/杉框ガラス引戸

・内部仕上げ/一部構造現し+新設天井(ビニルクロス)

・設計期間/2011年10月~2012年3月

・工事期間/2012年4月~6月

■建築家 紹介

鳥羽知夫

Toba,Tomoo

株式会社 鳥羽知夫建築設計事務所

所在地/徳島県徳島市南新町1-25(天野ビル)

tel.088-655-5799

【所属】

日本建築家協会、徳島県建築士会

【プロフィール】

1986年 徳島県立城南高校卒業

1990年 近畿大学工学部建築学科卒業

1991~93年 小川晋一都市建築設計事務所勤務(広島)

1993~2002年 中川建築デザイン室勤務(徳島)

2002年 鳥羽知夫建築設計事務所設立

2006年 株式会社 鳥羽知夫建築設計事務所に改組

【受賞歴】

・インテリア関連と住まいコンペ&コンテスト2003入賞(2003年)

・第10回 徳島市街づくりデザイン賞「まちかどパーク賞」受賞(2004年)

・第5回 徳島県まちづくり環境大賞「まちづくり造景部門 / 優秀賞」受賞(2004年)

・JCD DESIGN AWARD 2007入選(2007年)

・第15回 徳島市街づくりデザイン賞「路地中の優しさ賞」受賞(2018年)

■木造建築への思い

2年前に「もっけんフォーラム」(主催:とくしま木造建築学校)のリレーセミナーで「設計監理を『木』をテーマに振り返る」という、少々大げさなタイトルで話をさせていただきました。

学生時代から、就職、独立し現在に至るまで「木」との関わり、そして自分の仕事を振り返る意味でも貴重な機会でした。

生い立ちから振り返ってみても、木の恩恵を受けるような内外の生活環境ではなかったのですが、唯一、週に1度遊びに行く母の実家が、小さな木造の平屋(17坪)でした。

間取りは今でいう「店舗併用住宅」で、背広を仕立てる作業場からL型に繋がるように6畳が2間あり、その奥に水場(台所)、風呂はそこから外に出て積層ブロックで作られた小屋の中にありました。

そんな時から25年が経ち、独立してすぐ仕事もない頃に、初めて依頼をもらったのが、その母の実家の改装でした。

工事内容は、かなり高齢となった祖父が過ごしやすいよう手すりを付けたり、段差を解消したりということでした。

久しぶりに訪れ、ほんの少しだけ建築の知識がついた頭で改めて眺めてみると、驚くのはその「広さ」でした。

記憶にある当時のことを思い出してみると、玄関から客が来ると、土間と作業場の段差が相手に座っていただくのにちょうどいい高さで、お茶は「作業台」の上に出され商談をしていました。

母が子供の頃は5人(夫婦+子供3人)で暮らしてたそうですが、夜はきっと作業台が子供の勉強机になっていたのでしょう。

主な生活空間だった奥の6畳2間では、食事が終わると片付けて布団を敷き寝室に、奥の台所は食事のあと歯を磨く、といったように場を柔軟に兼用しながら使っていたことが想像されます。

現在、周りの景色はガラッと変わってしまってより小さく感じますが、母の弟が住み継いでいます。家が人と同じように歳(時間)を積み重ね、ずっと寄り添ってくれている優しさを感じます。

最近、間取りを考える時、この母の実家のことをよく思い出します。

(建築家 鳥羽知夫)

![建てようネット[徳島]](https://tokushima.tateyou.net/wp-content/uploads/2020/08/fb48bf23896153d815758b2197f25e52.png)